edimoはアフィリエイト広告を利用しています。

猫を飼いたいけど迷っている。その理由の一つに「壁や家具を傷つけられないか心配」といったものがあります。

確かに、猫は爪とぎをする習性があるため、上手にしつけなければ家の中がひっかき傷だらけになってしまうことも。

そこでおすすめしたいのは、猫専用の爪とぎ器です。

今回は、猫が爪とぎをする理由や爪とぎ器の選び方について、ガイア動物病院院長の松田唯先生への取材をもとに解説します。

合わせてedimo編集部おすすめメーカーの爪とぎ器も紹介します。

取材・監修協力※商品紹介部分は取材・監修範囲外です

獣医師

松田 唯

![]()

ガイア動物病院 院長。埼玉県生まれ。北里大学獣医畜産学部卒業後、千葉県内と東京都内の動物病院で勤務。2019年7月、ガイア動物病院(東京都杉並区)開設。治療法や薬について分かりやすく説明し、治療法のメリット・デメリットを理解して飼い主が選択できる治療が好評。

ガイア動物病院

東京都杉並区下井草1-23-2

https://www.gaia-ah.com/

目次

猫の爪とぎは生活していく上でとても重要な行動だと考えられています。

爪とぎをする目的は、主に3つあります。

猫はもともと狩りをしてエサを獲得し、生きていました。

そのため、狩りをする必要のない飼い猫であっても狩猟本能は残っています。

猫は狩りをする際、獲物を爪で引っかけて捕まえようとします。

そのため、常に爪の先を尖らせておこうという本能が働き、生後しばらく経つと爪とぎという行動が見られるようになります。

猫の爪は先端に向かって伸びるだけでなく、内側から外側に向かっても伸びる性質があります。

玉ねぎのように何層にもなっており、放っておくと、分厚く肥大した爪になってしまいます。

この状態では狩りがしにくいため、爪とぎをしたり、歯でかじるなどして、外側の古い爪を剥ぐのです。

猫は、足の裏の分泌腺から特殊な匂いを出すことができます。

爪とぎを各所にすることで、モノに傷を付けながら自分の匂いも擦り付けているのです。

これは、視覚と嗅覚両方に訴えかける、マーキングを行っているのだと考えられています。

お手入れのための爪とぎと違う点は、爪が食い込んだ状態で長く線を描くように引っ張るので、長い引っ掻き傷ができることです。

猫は爪とぎをすることで気持ちを落ち着かせることができるといわれており、イライラしたときにストレス発散させようと爪とぎをすることがあります。

また、遊びの延長で行うことや、かまって欲しいことをアピールする目的でも行うことがあるようです。

爪とぎ器にはさまざまな材質や形状、サイズがあります。

猫の性格や住宅事情に合わせて選ぶと良いでしょう。

材質によってメリット・デメリットがあるので、それぞれの特徴をきちんと理解して選びましょう。

比較的簡単に手に入り、価格も安く交換しやすいです。

さまざまな形やサイズのものがあり、バリエーションが豊富なので、目的にあったものを選びやすいでしょう。

廃棄しやすい材質なので、処分する際の負担が少ないのも扱いやすいです。

耐久性が低いため、すぐに壊れてしまう心配があります。

頻繁に取り替えてあげる必要があるでしょう。

また、とぎカスも散らかりやすいので、こまめに掃除する手間もかかります。

板状や円柱状のモノに麻の紐が巻きつけてあるタイプで、猫が気に入りやすい傾向にあります。

ダンボール製のものに比べて長持ちしやすい点も経済的です。

猫は紐状のものを本能的にくわえて食べてしまうことがあります。

麻を巻きつけるタイプは壊れたときに紐が出てくるため、誤食を引き起こす心配があります。

また、爪とぎをした際に細かい糸状のゴミが出るので、これを食べて吐いてしまうこともあります。

野生の猫は、木で爪とぎをして生活しています。

この性質を利用したのが木製の爪とぎ器です。

もともと外で暮らしていた猫をペットとして飼っている場合は、気に入ってもらえる可能性が高いです。

市販品の場合、高価なものが主流のため経済的な負担が大きくなります。

爪とぎ器は消耗品なので、適宜取り替えなくてはなりません。

ランニングコストも考えて選びましょう。

また木製のものはバリエーションも少ないので、猫が気に入ってくれるものを探すのが難しい可能性があります。

また、ほかのタイプよりも廃棄に手間がかかる点も留意しておきましょう。

※監修者は以下で紹介する商品について、選定や紹介文の監修は行っておりません。

※紹介商品は、上記記事内で記載した効果・効能を保証するものではありません。ご購入にあたっては、各商品に記載されている説明文をご確認ください。

| 商品名 | 画像 | 詳細を見る | タイプ | 爪とぎの材質 |

新日本カレンダーPEPPYⓇ|入れ替えできるコーナー爪とぎ |  | 縦置き型(コーナータイプ) | 段ボール | |

猫壱猫壱|バリバリつめとぎポール 麻 |  | 縦置き型 | 麻 | |

アイリスオーヤマPLYWOOD|爪とぎケース PW-TC50 |  | 横置き型 | 段ボール | |

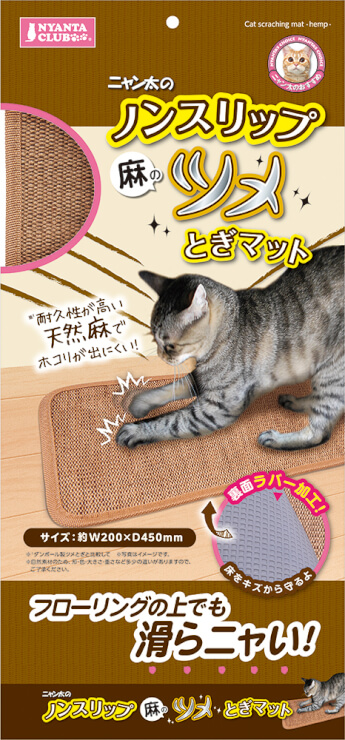

マルカンNYANTA CLUB|ノンスリップ麻のツメとぎマット | マット型 | 麻 | ||

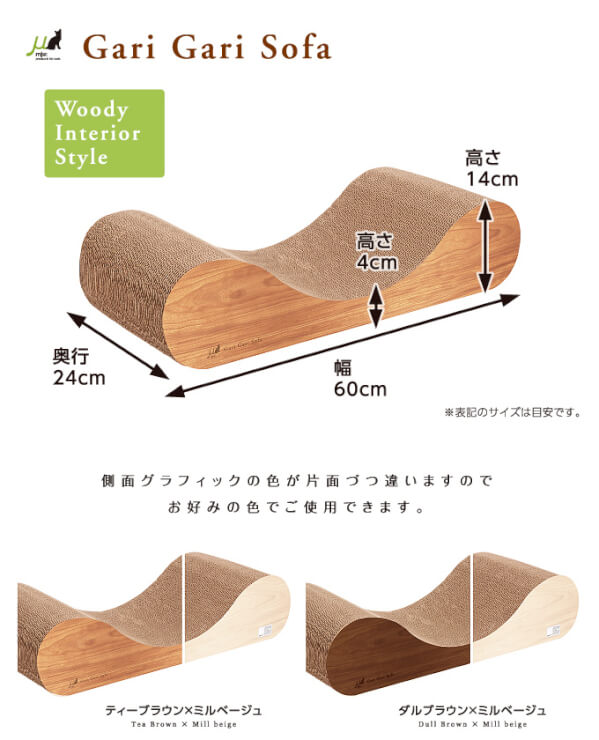

エイムクリエイツGari Gaari®|ガリガリソファ スクラッチャー インテリア |  | ソファ型 | 紙、段ボール | |

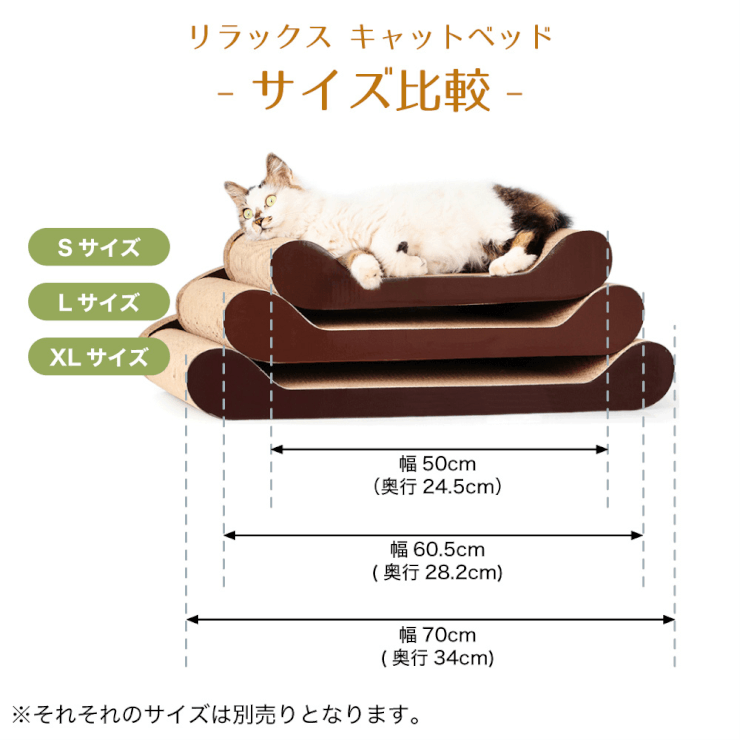

ブルーピッグハピポート|猫用爪とぎ リラックスキャットベッド |  | ソファ型 | 段ボール |

出っ張ったところで爪とぎをしたくなる猫の習性を考慮して開発された、コーナータイプ。

部屋や柱の角にぴたっと設置することができます。

爪とぎボードは4枚構造なので、上下・左右・裏表を組み替えることで長く使えます。

爪とぎ材の段ボールは国内の専門メーカーが設計したもので、丈夫で研ぎカスが出にくいのが特長。

下部に研ぎカスを受け止めるトレー付きなので、掃除もしやすいです。

ユーザーのレコメンド※メーカー収集コメント

年齢・性別非公開

元々ガリガリしそうな角で、爪とぎ予防シートを貼っていた場所なので、設置後はすぐガリガリ楽しんでいる様子です^^

角を守りつつ猫ちゃんの欲望も満たせるいい商品だと思います!

年齢・性別非公開

我が家はニャンコ多頭飼いで、爪とぎはいくらあっても足りないのですが、上下裏表と無駄なく爪とぎボードを使用出来る本商品はとてもコスパが良く、何度も購入しています。

年齢・性別非公開

設置して10秒後にはもう爪を研いでました。

組み立ては少し時間がかかりましたが、土台がしっかりしているので壁を傷つけることなく設置でき、賃貸の方でも使いやすいと思います。

高さ約60㎝の縦型タイプ。

猫が心地よく伸びをして爪をとげる高さです。

爪とぎ部分は上下・天地の入れ替えが可能なので、傷んだ部分をローテーションして使えるのがポイント。

台座は約2.5kgで安定感があり、倒れにくいのもうれしいですね。

インテリアにこだわりたい人におすすめの「PLYWOOD」シリーズの爪とぎ器。

薄い木を重ね合わせて成形されてたフレームはコーナーの曲線が美しく、部屋の雰囲気を損ないません。

脚に滑り止めが付いているので、床を傷つける心配もなし。

爪とぎスペースは横48.7㎝、縦23.7㎝と広めの設計なので、猫が伸び伸びと使えます。

カラーはナチュラルとウォルナットの2色展開。

耐久性の高い天然麻を使った爪とぎマット。

研ぎカスも出にくいので掃除の手間が省けます。

マットの裏面はラバー加工されているので、フローリングの上でも滑りにくく、傷からも守ってくれます。

移動も簡単なので、猫の気分に合わせて好きな場所に設置OK。

猫がくつろげるように開発された、猫専用ソファ型クラウチングタイプの爪とぎ。

中央のカーブは爪とぎしやすいのはもちろん、ソファで寝そべるようにくつろぐときも、気持ちのよい形になっています。

猫がどこでも爪とぎできるよう、内側はすべて段ボール製の爪とぎ素材を採用。

インテリアになじむことにも配慮し、両サイドは片面づつ色の異なる木目調デザインを採用。

好みの色で使うことができます。

猫の興味を引くマタタビ粉付き。

猫の体にぴったりとフィットする緩やかなカーブが特徴のキャットベッド型爪とぎ。

S、L、XLのスリーサイズ展開なので、猫の体にあったものを選ぶことができます。

爪とぎ素材には密度のある高品質な段ボールを採用しており、とぎ心地は抜群。

耐久性もあるのでとぎカスが出にくく、長く使うことができます。

猫の大好きなマタタビ1袋付きでお得。

| タイプ | ソファ型 |

| 爪とぎの材質 | 段ボール |

| 本体サイズ | S(幅50×奥行24.5×高さ13.5㎝)、L(幅60.5×奥行28.2×高さ14㎝)、LL(幅70×奥行34×高さ14㎝) |

| 重量 | S:1.12kg、L:1.42kg、LL:1.95kg |

爪とぎは、本能的に行う行動です。

成長とともに自然に行うようになり、母猫や兄弟猫が身近にいれば、やり方を教えてくれることもあるようです。

子猫から飼う場合は、あらかじめ爪とぎ器を準備しておき、生活空間に設置しておきましょう。

多くの場合は勝手に使うようになりますが、使い方が分かっていないようならば、猫の手を持ち、爪とぎ器に爪をこすりつけてみてください。

やり方が分かり、爪とぎ器を気に入ってくれれば、あとは自然にそこで行ってくれるようになるでしょう。

爪とぎ器になかなか興味を持ってくれないときには、マタタビなどを擦り込み、香りで引きつけるのもおすすめです。

それでもやってくれないときは、爪とぎ器の材質や形、場所など、何かしら気に入らない要素があることと考えられます。

猫の様子をよく観察し、爪とぎ器の何がネックになっているのかを見極め、調整してあげると良いでしょう。

爪とぎは猫の本能的な行動です。

やめさせることが難しいのはもちろん、十分にさせてあげられないと、ストレスが溜まって病気を誘発する可能性もあります。

健康のためにも、思う存分爪とぎができる環境を整えてあげたいものです。

その手段として、今回紹介した爪とぎはとても有効。

爪とぎ器の特徴や選び方などを参考に、愛猫が気に入ってくれそうな一点を見つけてくださいね。

Amazonのランキングはこちら!